第一章、第三節 「砂漠と経典」

―宗教と気候について―

|

「それでは、最高神サマシタールの経典はいくつの書物より成り立ちしか、お答えください」

(第3幕、アスカリナにある聖堂で僧の一人がタジムに問う。)

サラガヤの経典(図1)

図1

|

経典のイメージ図。脚本家曰く、この

時代には製本技術が無かったので

巻物状のものらしいが、資料がありま

せんでした。だったら載せるなよ。

|

サマラ語という古語(注1)で書かれた経典。そこにはサラガヤの神の教えが書かれている。この作品は架空の世界であるということは前回記したのでお分かりだと思うが、作中に登場する宗教も当然実在はしない。

もちろん宗教観を問うような作品ではない訳で、ここで記しておきたいのは、この宗教がどのような教えであるとか、最高神サマシタール(注2)がどのような神なのかということではない。この宗教が作品に、登場人物にどのような影響を及ぼすかということである。

図2

|

| これはマギー司郎 |

祭司長をはじめとする寺院の僧達、経典を手にした盗人タジム。前半はこの経典とその中に記された言葉をめぐってストーリーが展開していく。ある人物が残した古語が、タジムに経典を開かせることとなるのだか・・・。

経典の中には、風の神シダ―ルや火の神マギ(図2)といった神も登場する。

注1―その時代でも使われていない古い言語。神学を修めた者か僧侶などしか使えない。

注2―最高神サマシタールが、目を覚ましたーる、なんちって(爆)。

雨の降る場所

|

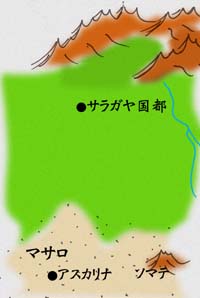

毎週変わるサラガヤの地図。

これが最終版。もう変更はあ

りません(の予定) |

サラガヤという国が砂漠に覆われているのではなく、その中のマサロ人やソマテ人が住む地方が砂漠なのである(図3)。もともとサラガヤという国は地図の上部のみであったのだが、侵略を繰り返し領地を広げ、マサロやソマテもサラガヤの支配下に置いたという歴史がある。

サラガヤの国都は、美しい緑の大地である。つまり砂漠であるマサロやソマテには雨が降るという事はほとんど無いが、サラガヤには恵みの雨がもたらされる。実はこの事がこの国の宗教観に大きく関わってくることなのだ。

サラガヤからアスカリナに赴任した高僧ラビナス(注3)の言葉を引用してみよう。

| 「雨は決してマサロやソマテに降るのではなく、サラガヤに降るのです。そしてそこに真理が隠されている」 |

ラビナスの言う真理とは何を意味するのか。宗教と政治が切り離せない時代の、高僧の言葉を記憶しておいていただきたい。

注3―ラビナスという人物については、第二章第二節「対立の構図」で詳しく解説。

|

次回は、第二章第一節

「酒樽を盗んだ男」

―盗人タジムとその仲間―

です、お楽しみに。

|

|