第一章第二節 「砂漠の民、マサロ」

―登場する人種―

|

「違う、マサロなんかじゃない、俺はソマテの生まれだ」

(第2幕、祭司長ラビナスに生まれを聞かれ、盗人タジムが答える)

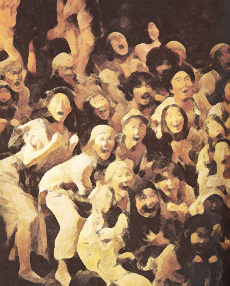

処刑場を埋め尽くす群集

図1 |

著者の勝手な想像図。こんな感じの舞台に

なるのだろうか。この絵の出所はいろんな

事情により秘密。

|

都アスカリナの刑場に集う民衆達、物語はここから始まる。ここに登場する民衆が圧政に虐げられた民族「マサロ人(びと)」である。脚本家の創作ノートから、このシーンのことを記した一文を引用してみよう。

| 第1幕は群集劇(注1)である。英雄にすがるマサロ人たち、それを蹴散らす兵士たち、迫力と調和と、映像的なポイントの切り替えが必要となり、かつその中で主人公たちが・・・(中略)・・・ブディストホールの舞台上を群集で埋め尽くす必要がある。 |

6番シードとしては群集劇は初めてとなる。単純に舞台上に沢山の人数が出たということで考えてみても、「桐の林で〜」(注2)の登場人物が全員登場する1幕となるが、それでも10人である。舞台上を群集で埋め尽くすという作・演出の久間の意欲(図1)を見ても分かるとおり、このマサロ人たちが第1幕で大きな役割を果たすことは間違いなさそうだ。

注1―何人をもって群集とするかは微妙なところだが、とにかくいっぱい人が出る芝居。

注2―「桐の林で二十日鼠を殺すには」94年旗揚げ公演。97年に再演。古びた洋館で起こるサスペンス。第1幕はその洋館にバスの乗客が避難してくるところから始まる。旗揚げ公演は小さな劇場だったので、ある意味舞台上は役者で埋め尽くされていた。

マサロ人とソマテ人

図2 |

今度は脚本家承認済み。でも相変わらず

広島県に似ているのは気にしないでいただき

たい。

|

先週掲載した脚本家未承認の地図にさっそく訂正(注3)がある。マサロ居住区とソマテ居住区の位置がおかしいらしい(図2)。この図にあるとおり、サラガヤという国の中に、マサロ、ソマテとある。これはサラガヤ人という人種がマサロ地域やソマテ地域を侵略し、一つの国になったということである。

だからマサロ人やソマテ人はサラガヤ人から虐げられているのである。処刑場に集まった群衆はマサロ、そして主人公となる盗人タジムはソマテの生まれとなる(注4)。

この作品に登場する人種はこの3つ。当然、権力側のサラガヤ人も登場する。

注3―基本的にこの解説書は脚本家久間勝彦未公認なので、今後も訂正がビシバシ入る可能性は高い。ご了承を。

注4―ややこしいなあ、難しいなあと思わないように。試験には出ませんので。

ソマテはマサロの東側にある、それが訂正後の地図。この位置関係は実はこの後ストーリーに大きく関わってくることとなるので、覚えておいて損はないだろう。

|

次回は 「砂漠にふる雨」

―気候について―

です。お楽しみに。

|

|